Page 34 - III Кузнецовские чтения

P. 34

неприспособленных помещениях, а из-за низкой урожайности зерновых животных зерном не под-

кармливали. Основными причинами сокращения показателей развития колхоза назывались низкая

трудовая дисциплина, невыполнение планов по урожайности и сенозаготовкам, а также снижение

цен на сельскохозяйственную продукцию .

19

В послевоенные годы колхозу разрешили вылов рыбы в реке Тымь в пределах своей по-

требности, но без права продажи, что также повлекло снижение доходной части колхоза от подсоб-

ных предприятий с 120000 до 51000 рублей. Вследствие низкой урожайности не хватало ресурсов

для создания семенного и фуражного фондов, оплаты моторно-техническим станциям, расчета по

трудодням и обязательных поставок государству. В эти же годы колхоз нерационально расходовал

выделенные средства: вместо строительства помещений для животных и улучшения их содержания

правление колхоза строило жилые дома, в то же время деньги, выделенные на строительство жилого

фонда, тратились на оплату по трудодням.

По итогам работы специальной комиссии колхоз «Чир-Унвд» рекомендовалось перевести

на устав рыбацко-охотничьей артели, освободив на 10 лет от обязательной поставки продукции го-

20

сударству, а сельскохозяйственные угодья передать колхозу им. В. Р. Менжинского .

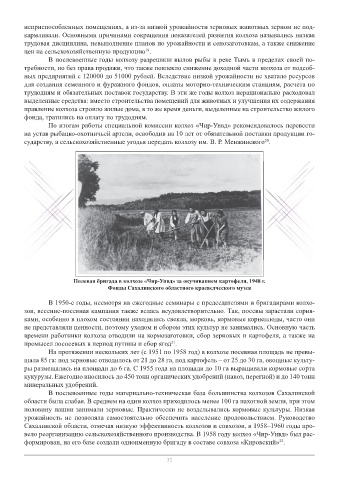

Полевая бригада в колхозе «Чир-Унвд» за окучиванием картофеля, 1948 г.

Фонды Сахалинского областного краеведческого музея

В 1950-е годы, несмотря на ежегодные семинары с председателями и бригадирами колхо-

зов, весенне-посевная кампания также велась неудовлетворительно. Так, посевы зарастали сорня-

ками, особенно в плохом состоянии находились свекла, морковь, кормовые корнеплоды, часто они

не представляли ценности, поэтому уходом и сбором этих культур не занимались. Основную часть

времени работники колхоза отводили на кормозаготовки, сбор зерновых и картофеля, а также на

промысел лососевых в период путины и сбор ягод .

21

На протяжении нескольких лет (с 1951 по 1958 год) в колхозе посевная площадь не превы-

шала 85 га: под зерновые отводилось от 21 до 28 га, под картофель – от 25 до 30 га, овощные культу-

ры размещались на площади до 6 га. С 1955 года на площади до 10 га выращивали кормовые сорта

кукурузы. Ежегодно вносилось до 450 тонн органических удобрений (навоз, перегной) и до 140 тонн

минеральных удобрений.

В послевоенные годы материально-техническая база большинства колхозов Сахалинской

области была слабая. В среднем на один колхоз приходилось менее 100 га пахотной земли, при этом

половину пашни занимали зерновые. Практически не возделывались кормовые культуры. Низкая

урожайность не позволяла самостоятельно обеспечить население продовольствием. Руководство

Сахалинской области, отмечая низкую эффективность колхозов и совхозов, в 1958‒1960 годы про-

вело реорганизацию сельскохозяйственного производства. В 1958 году колхоз «Чир-Унвд» был рас-

формирован, на его базе создали одноименную бригаду в составе совхоза «Кировский» .

22

32