Page 436 - Бражник А., Пономарёв С. «Топонимика и состав Курильской островной гряды»

P. 436

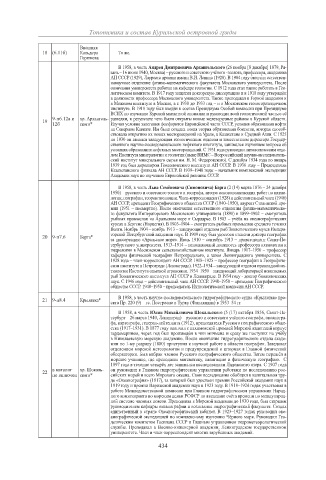

Топонимика и состав Курильской островной гряды

Внешняя

18 (6.11б) Кальдера То же.

Горшкова

В 1958, в честь Андрея Дмитриевича Архангельского (26 ноября [8 декабря] 1879, Ря-

зань – 16 июня 1940, Москва) – русского и советского учёного -геолога, профессора, академика

АН СССР (1929), Лауреата премии имени В.И. Ленина (1928). В 1904 году окончил естествен-

нонаучное отделение физико-математического факультета Московского университета. После

окончания университета работал на кафедре геологии. С 1912 года стал также работать в Гео-

логическом комитете. В 1917 году защитил докторскую диссертацию и в 1918 году утверждён

в должности профессора Московского университета. Также преподавал в Горной академии и

в Межевом институте в Москве, а с 1930 до 1933 год – и в Московском геологоразведочном

институте. В 1918 году был введён в состав Президиума Особой комиссии при Президиуме

ВСНХ по изучению Курской магнитной аномалии и руководил всей геологической частью её

9-п6.12а и хр. Архангель- разведки, в результате чего были открыты новые железорудные районы в Курской области.

19

12б ского* Изучал условия залегания фосфоритов Европейской части СССР, условия образования нефти

на Северном Кавказе. Им была создана новая теория образования бокситов, которая способ-

ствовала открытию их новых месторождений на Урале, в Казахстане и Средней Азии. С 1925

по 1930 он являлся заведующим геологическим отделом и заместителем директора Государ-

ственного научно-исследовательского нефтяного института, занимался изучением вопроса об

условиях образования нефтяных месторождений. С 1931 года руководил литологическим отде-

лом Института минералогии и геологии (ныне ВИМС – Всероссийский научно-исследователь-

ский институт минерального сырья им. Н. М. Федоровского). С декабря 1934 года по январь

1939 год был директором Геологического института АН СССР. В 1936 году – Председатель

Казахстанского филиала АН СССР. В 1939–1940 годы – начальник комплексной экспедиции

Академии наук по изучению Европейской равнины СССР.

В 1958, в честь Льва Семёновича (Симоновича) Берга (2 (14) марта 1876 – 24 декабря

1950) – русского и советского зоолога и географа, автора основополагающих работ по ихтио-

логии, географии, теории эволюции. Член-корреспондент (1928) и действительный член (1946)

АН СССР, президент Географического общества СССР (1940–1950), лауреат Сталинской пре-

мии (1951 – посмертно). После окончания естественного отделения физико-математическо-

го факультета Императорского Московского университета (1898) в 1899–1902 – смотритель

рыбных промыслов на Аральском море и Сырдарье. В 1903 – учёба на океанографических

курсах в Бергене (Норвегия). В 1903–1904 – смотритель рыбных промыслов среднего течения

Волги. Ноябрь 1904 – ноябрь 1913 – заведующий отделом рыб Зоологического музея Импера-

20 9-п7.6 Берга* торской Петербургской академии наук. В 1909 году был удостоен степени доктора географии

за диссертацию «Аральское море». Июль 1910 – сентябрь 1913 – приват-доцент Санкт-Пе-

тербургского университета. 1913–1914 – исполняющий должность профессора ихтиологии и

гидрологии в Московском сельскохозяйственном институте. Январь 1917–1950 – профессор

кафедры физической географии Петроградского, а затем Ленинградского университета. С

1928 года – член-корреспондент АН СССР. 1918–1925 – профессор географии в Географиче-

ском институте в Петрограде (Ленинграде). 1922–1934 – заведующий отделом прикладной их-

тиологии Института опытной агрономии. 1934–1950 – заведующий лабораторией ископаемых

рыб Зоологического института АН СССР в Ленинграде. В 1934 году - доктор биологических

наук. С 1946 года – действительный член АН СССР. 1940–1950 – президент Географического

общества СССР. 1948–1950 – председатель Ихтиологической комиссии АН СССР.

В 1958, в честь научно-исследовательского гидрографического судна «Крылатка» про-

21 9-п8.4 Крылатка* екта Пр. 220 (9) – гс. Построено в Турку (Финляндия) в 1953–54 гг.

В 1958, в честь Юлия Михайловича Шокальского (5 (17) октября 1856, Санкт-Пе-

тербург – 26 марта 1940, Ленинград) – русского и советского учёного-географа, океаногра-

фа, картографа, генерал-лейтенанта (1912), председателя Русского географического обще-

ства (1917–1931). В 1877 году окончил с нахимовской премией Морской кадетский корпус

гардемарином, через год был произведён в чин мичмана и сразу же поступил на учёбу

в Николаевскую морскую академию. После окончания гидрографического отдела акаде-

мии по 1-му разряду (1880) приступил к научной работе в области географии. Заведовал

отделением морской метеорологии и предупреждений о штормах в Главной физической

обсерватории. Был избран членом Русского географического общества. Затем перешёл в

морское училище, где преподавал математику, навигацию и физическую географию. С

1897 года в течение четырёх лет занимался исследованием Ладожского озера. С 1907 года

22 в каталог хр. Шокаль- он руководил в Главном гидрографическом управлении работами по исследованию рос-

сийских морей и всего Мирового океана. Свои исследования обобщил в капитальном тру-

не включен ского*

де «Океанография» (1917), за который был удостоен премии Российской академии наук в

1919 году и премии Парижской академии наук в 1923 году. В 1918–1924 годах участвовал в

работе Межведомственной комиссии при Главном гидрографическом управлении Народ-

ного комиссариата по морским делам РСФСР по введению счёта времени по международ-

ной системе часовых поясов. Преподавал в Морской академии до 1930 года, был старшим

руководителем кафедры океанографии и возглавлял гидрографический факультет. Создал

единственный в стране Океанографический кабинет. В 1923–1927 годах руководил оке-

анографической экспедицией по комплексному изучению Чёрного моря. Руководил Гео-

дезическим комитетом Госплана СССР и Главным управлением гидрометеорологической

службы. Преподавал в Военно-инженерной академии, Ленинградском государственном

университете. Член и член-корреспондент многих зарубежных академий.

434