Page 49 - Краеведческий бюллетень

P. 49

Если в этом языке и есть какая-то разница между единственным и множес

нашей просьбе, также пересмотрела словарь Лаперуза и нашла его поразительно

твенным числом, то в произношении она не слышна. близким как по произношению, так и по смыслу к тому языку, который

Я не видел сих островитян ни танцующими, ни поющими, но они все умеют существовал еще буквально вчера.

извлекать приятные звуки из ствола крупного сельдерея или растения типа

молочая, открытого с двух сторон; они дуют в узкий конец, и звуки эти вполне

походят на смягченные тона трубы. Мотив их неопределенный; это цепь высоких БИБЛИОГРАФИЯ (см. также примечания):

и низких тонов, в целом которая может достигнуть полторы или две октавы,

другими словами, от 12 до 16 нот. Других музыкальных инструментов мы у них

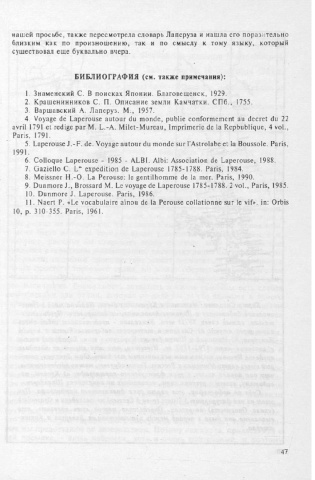

1 Знаменский С. В поисках Японии Благовещенск, 1929-

не встречали.

2. Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. СПб., 1755.

* Пояснение к словарю: 3 Варшавский А, Лаперуз. М,, 1957.

4 Voyage de Laperouse autour du monde, publie conformement au decret du 22

а) Лаперуз использует разную орфографию в своем тексте. Так, Чока и Шиша avril 1791 et redige par M. L.-A. Milet-Mureau, Imprimeriede la Repbublique, 4 vol.,

заменяются на Шнока и Циня. Чожа, по-видимому, происходит от айнского чокай Paris, 1791.

- «Я* или «Мы», Шиша - от шнсам - «японцы». 5. Laperouse J.-F. de. Voyage autour du monde sur Г Astrolabe et la Boussole. Paris.

б) Особенности фр. произношения: ch * ш, que - ке, ои - у, tch - ч, аи - о, ai

1991.

- е, а! - ай, tile - Й, е - е, конечное е - немое, h - немое, но здесь, возможно, 6 Colloque Laperouse * 1985 - ALB1. Albi: Association dc Laperouse, 1988.

произносится на английский манер в некоторых случаях.

7. Gaziello C. L* expedition de Laperouse 1785-1788. Paris, 1984.

8. Meissner H.-O. La Perouse: le gentilhomme de la mer. Paris, 1990.

ПРИМЕЧАНИЯ: 9. Dunmore J., Brossard M. Le voyage dc Laperouse 1785-1788. 2 vol., Paris, 1985.

10. Dunmore J. Laperouse. Paris, 1986.

1. Речь идет, скорее всего, о реке Ильинке. Считать следует от пролива, а не 11. Nacrt P, «Lc vocabulairc amou de la Perouse collationnc sur le vifW in: Orbis

.

от севера острова гч 10, p. 310-355. Paris, 1961.

2. Подробное описание островитян залива де Лангля, включая их пропорции,

было сделано хирургом Ролленом и помещено в 4-м томе.

3. Gimblette: маленький твердый бублик или баранка.

4. Речь идет о китайских матросах, нанятых в Макао.

5. Прическа на китайский манер говорит о более полном подчинении татар

ского побережья Китаю, в отличие от Сахалина.

6. Имеется в виду гора Рншири (1,719 м), на о. Ришири, к западу от севера

Хоккайдо.

7. Этот пролив получил имя Лаперуза благодаря издателю Миле-Мюро, т. е.

лишь в 1797 г. Сам же Лаперуз назвал его проливом де Кастри. Миле-Мюро в

примечании объясняет это скромностью мореплавателя и считает своим долгом

изменить название этого пролива, по праву принадлежащее Лаперузу.

8 Это, возможно, словарь С. Крашенинникова, хотя он очень отличается от

собранного Лаперузом.

9. Здесь мы приводим словарь по новому изданию дневника, 1985 г. (см.

библ.), в котором использовался оригинальный текст Лаперуза, хранящийся в

архивах. Написание слов существенно отличается от издания,Миле-Мюро.

В 1961 г, во французском журнале Orbis 10 была напечатана работа лингвиста

Пьерра Наера под названием «Айнский словарь Лаперуза, сверенный с живым»

Ученый считает эти 160 слов самым древним словарем сахалинского айнского

языка. Суть данной работы состоит в сравнении словаря Лаперуза с современным

сахалинским айнским. Для этого Наер побывал на Хоккайдо, где опросил

сахалинских айнов, знающих язык, и на базе этого проанализировал собранный

Лаперузом материал. Словарь им оказался вполне понятен. Если учесть, что

последняя в Японии, говорящая на этом языке; сахалинская айнка скончалась

весной этого года, то его работа приобретает еще более важный смысл. Японская

лингвистка, специалистка по сахалинскому айнскому языку, Мурасаки Кеко, по

46

47