Page 183 - Мифы древних славян

P. 183

www.RodnoVery.ru

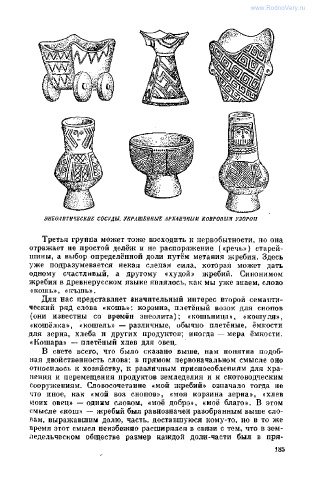

ЭНЕОЛИТИЧЕСКПЕ СОСУДЫ, УКРАШЕННЫЕ АРХАИЧНЫМ КОВРОВЫМ УЗОРОМ

Третья группа может тоже восходить к первобытности, но она

отражает не простой делёж и не распоряжение («речь») старей

шины, а выбор определённой доли путём метания жребия. Здесь

уже подразумевается некая слепая сила, которая может дать

одному счастливый, а другому «худой» жребий. Синонимом

жребия в древнерусском языке являлось, как мы уже знаем, слово

«кошь», «къшь».

Для нас представляет значительный интерес второй семанти

ческий ряд слова «кошь»: корзина, плетёный возок для снопов

(они известны со времён энеолита); «кошьница», «кошуля»,

«кошёлка», «кошель» — различные, обычно плетёные, ёмкости

для зерна, хлеба и других продуктов; иногда — мера ёмкости.

«Кошара» — плетёный хлев для овец.

В свете всего, что было сказано выше, нам понятна подоб

ная двойственность слова: в прямом первоначальном смысле оно

относилось к хозяйству, к различным приспособлениям для хра

нения и перемещения продуктов земледелия и к скотоводческим

сооружениям. Словосочетание «мой жребий» означало тогда не

что иное, как «мой воз снопов», «моя корзина зерна», «хлев

моих овец» — одним словом, «моё добро», «моё благо». В этом

смысле «кош» — жребий был равнозначен разобранным выше сло

вам, выражавшим долю, часть, доставшуюся кому-то, но в то же

время этот смысл неизбежно расширялся в связи с тем, что в зем

ледельческом обществе размер каждой доли-части был в пря-

185