Page 93 - Краеведческий бюллетень

P. 93

фические племена или ископаемые общества, нс могла быть, упрощенно

ной формой можно расценивать как образец для понимания олдувайско-

выражаясь, «светской». Подавляющее большинство сюжетов (если не все)

го мышления и олдувайской духовности»14.

наскальной живописи и мобильного искусства в эпоху верхнего палеолита

Дж. Харрод - автор, который специализируется в широкой научной

имеет мистический и культовый характер, а соответствующие пещерные

области, связанной с зарождением мышления, языка, духовности, рели

комплексы типа Ласко, Альтамиры или недавно открытой пещеры Шове

гии, искусства на самых ранних этапах человеческой эволюции. Я обра

представляли собой первобытные святилища, центры культового поклоне

тился к его работам, поскольку он собирает и демонстрирует подобного

ния и мистической практики. Можно спорить, занимались ли люди в них

рода, зачастую замалчиваемые, «не

обрядами инициации, охотничьей магии, шаманизма или творили риту

стандартные» находки. Мэри Лики

альные спектакли, демонстрирующие мифологию (хотя эти споры, на мой

еще в 70-х годах XX века, в ходе знаме

взгляд, излишни, - имело место и то, и другое, и третье, и четвертое, и

нитых раскопок в ущелье Олдувай, об

неизвестное нам пятое, шестое и г. д.). Но задачи жизнеобеспечения, прак ратила внимание на неутилитарный

тика природопользования и всех хозяйственных занятий, нужды социаль

характер некоторых предметов эпохи

ной жизни, проблемы поддержания общественной солидарности, людско

хабилисов и ранних эректусов. В их

го порядка-были на этой историко-эволюционной стадии полностью сли

число входят, например, некоторые

ты с духовными исканиями, натурфилософскими попытками объяснить

сфероиды. По поводу другого найден

мир, с творческой эвристикой, первобытным искусством, мистическим

ного там же артефакта, т. н. «головы

символотворчеством, мифологией и системой ритуалов.

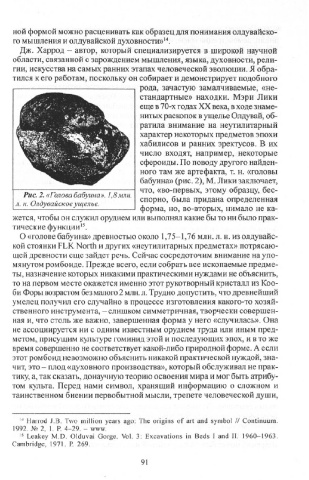

бабуина» (рис. 2), М. Лики заключает,

Действительно спорным и принципиально важным остается вопрос - что, «во-первых, этому образцу, бес

на какую стадиальную глубину, до каких этапов древности можно рас Рис. 2. «Голова бабуина». 1,8млн. спорно, была придана определенная

пространять этот универсальный синкретизм бытия и сознания гоминид, л. п. Олдувайскоеущелье.

форма, но, во-вторых, нимало не ка

свидетельствующий о человеческом (символическом и логическом) мыш жется, чтобы он служил орудием или выполнял какие бы то ни было прак

лении, связанном с ним языке и символической (художественно-изобра

тические функции15.

зительной) деятельности, которая О «голове бабуина» древностью около 1,75-1,76 млн. л. к. из олдувайс

указывает на религиозные форму

кой стоянки FLK North и других «неутилитарных предметах» потрясаю

и содержание сознания.

щей древности еще зайдет речь. Сейчас сосредоточим внимание на упо

Перед нами (рис. 1)- находка из мянутом ромбоиде. Прежде всего, если собрать все ископаемые предме

местонахождения Кооби Фора в ты, назначение которых никакими практическими нуждами не объяснить,

Восточной Африке (Кения), сто

то на первом месте окажется именно этот рукотворный кристалл из Коо

янка FxJj 1, образец№ 302, возраст

би Форы возраешм без малого 2 млн. л. Трудно допустить, что древнейший

которого - примерно 1,88 млн. л. умелец получил его случайно в процессе изготовления какого-то хозяй

По одному из описаний, это «яй ственного инструмента, - слишком симметричная, творчески совершен

цеобразная базальтовая галька ная и, что столь же важно, завершенная форма у него «случилась». Она

около трех дюймов тины , с пятью

не ассоциируется ни с одним известным орудием труда или иным пред

отбитыми сколами. Антропологи

метом, присущим культуре гоминид этой и последующих эпох, и в то же

трактуют подобные орудия по-раз

время совершенно не соответствует какой-либо природной форме. А если

ному, как «двусторонний чоп этот ромбоид невозможно объяснить никакой практической нуждой, зна

пер», или «чоппинг», или просто как «оббитое ядрище». Четыре скола

чит, это - плод «духовного производства», который обслуживал не прак

были попарно сняты с каждой стороны, а пятый отбит по верхней плоско

тику, а, так сказать, донаучную теорию освоения мира и мог быть атрибу

сти. Пятый скол мог оказаться случайным, а возможно, сделанным наме

том культа. Перед нами символ, хранящий информацию о сложном и

ренно. Но в любом случае результатом стала совершенно ромбоидная

таинственном биении первобытной мысли, трепете человеческой души,

форма, потрясающе симметричная и отцентрованная по четырем отби

тым частям». Так охарактеризовал Дж. Харрод артефакт, который он об

наружил в Музее Кооби Форы среди экспозиции орудий двухмиллионо 4 Harrod J.B. Two million years ago: The origins of art and symbol // Continuum.

летней древности из окрестностей восточного берега озера Туркана. «Я 1992. № 2, I. P. 4-29. - www.

полагаю, - пишет Дж. Харрод, - что это ядрище с его ромбовидной гране :s Leakey M.D. Olduvai Gorge. Vol. 3: Excavations in Beds I and II. 1960-1963.

Cambridge, 1971. P. 269

90

91